ここしばらく神保町の古書展がなかったと思う。悪い癖で、そうなるとネットや何かで古書に手を出してしまう。こうしていつまで経っても浪費が止まらない。もちろん数百円位の古書が大半だが、それでも、チリも積もれば、である。最近はとても本を置く場所がなくなってきており、少しずつ処分している。谷崎や三島、まあ他にいくたりかの作家の本などこれはという安値ででなければ別段すぐ必要ということもないし、なるべく必要でなければ買わないようにしているのだが、この「必要」というのが厄介で「あの原稿のための」「今後必要になるから」などと自分に言い訳しながら買ってしまうので歯止めが効かないのである。もちろん「必要」ということでは勉強と研究を商売としているのであってみればお勉強用の本というのもあるわけだ。あまりに煩瑣な文庫だの新書だのはここに掲出していないが、定価で購入するそれらも結構響く。

で、古書である。

先日所用で調布に出た帰るさ、強風雨という天候だったがバスで三鷹まで行って水中書店を訪れた。ザッと見て、2冊ほど購入。

風野春樹「島田清次郎」(本の雑誌社)カバ帯800円

小野紀明「古典を読む」(岩波書店)カバ帯500円

後者はお勉強用、前者はよく知られる簡単なプロフィール以上の事実関係を押さえておくために。そしてネットでは、

サンドラール(生田耕作訳)「リュクサンブール公園の戦争」(奢灞都館)昭和60年9月少シミ2000円

庄司浅水「美しい本の話」(南柯書局)昭和60年4月29日函3000円

サンドラールのは持ってなかったため。限定500部で記番入で、薄くて大判の詩集。庄司浅水のは南柯書局の特装本が欲しかったため。これは限定150部、背角山羊革で平はコルク。銅版画が1枚口絵に入っている(しかし誰の銅版画か不明、本書のどこにも作者の明記がないしサインは読めない)。南柯書局(コーベブックス)の特装本もかなり凝っている本格的な造本。辻潤「痴人の独語」(書物展望社)特装本コルク装幀へのオマージュ的装幀である。

萩原朔太郎「廊下と室房」(第一書房)昭和11年5月15日初版カバ3000円

こちらは扶桑書房目録で注文した本。本来は帯があるらしいがちょっと原稿用の資料として朔太郎の著作で何冊か探していたのである。目録掲載価格はもう少しするが、注文してみるとカバーに傷があるものがあったとかでお安くそちらを譲っていただいた。

まあこんなふうにして古書展には行っていないのに、その分の古書はしっかりと買ってしまっていたのであった。そして、趣味展窓展に加えて開場前に並ぶ古書展であるVintage Book Lab.展である。だいたい半年おきくらいに開催されている。

高円寺の古書会館は遠いので、開場前となるとかなり早く起きなければならず、夜型生活のワタクシとしてはなかなか大変である。開場15分くらい前に着いて並んだが、10分前くらいになると続々と客が並び出してくる。10時開場。目当ては盛林堂書店の500円均一棚。あらかじめ棚の写真がツイッターに投稿されるので、なんとなくの目星をつけていたが、一番欲しかった本は残念、前の人に抜かれてしまった。まああとは、えいやとこれというのをカゴに入れていく。快晴だがちょっと風があって外は寒いのだが、中で本棚を漁っていると段々に汗ばんでくる。持ち帰るのも重いし、安いからといって置く場所を考えるとそうそう買うわけにもいかず。結局、90分くらいああだこうだと逡巡した挙句購入したのが以下。

国民軍事協会「日米開戦夢物語」(中央書院)大正3年8月22日5版背少痛

横光利一「書方草紙」(白水社)昭和6年11月5日初版函

「日米開戦」は大正期の日米開戦論というかそういう言説ものとして。横光のはこの時期の白水社本として購入。装幀は著者自身だが、この枡形に近い判型やら校正者まで明記する奥付などやはり特徴的である。

式場隆三郎「脳室反射鏡」(高見沢木版社)昭和14年4月10日函

ちょっと前に式場の展覧会があってなかなか面白い図録を出していたけれども、棟方志功による木版装幀。天黒、署名落款入。ドッシリして存在感のある本。前は一万円くらいしていたような朧な記憶。

澁澤龍彦「異端の肖像」(桃源社)昭和42年5月10日初函

コクトー(澁澤龍彦訳)「大股びらき」(出帆社)昭和50年2月20日初函帯

これは両方ともとうに持っているのに買ってしまった。「異端の肖像」元版はやっぱり好きな装幀なので。そして「大股びらき」は、私が澁澤龍彦の著書を買った最初の本なのである。大学入学したばかりの頃、江古田の落穂舎で当時は再版帯欠7000円だったように思う。無論、当時すでに澁澤のものは大体文庫になっていたけれども、何よりも文庫本ではなく単行本で欲しいしそれらを書架に並べたいというのが当時からあったようなのである。あの時の苦労した7000円の本が今、初版帯付の元パラもついた綺麗な本で500円なら、もう買わずにはおれなかった。

種村季弘「悪魔礼拝」(桃源社)昭和49年11月10日初函帯

黒岩涙香「暗黒星」(桃源社)昭和47年7月25日初カバ帯

涙香は以前「破天荒」元版を持っていたが金欠で売却してしまい、それが収録されているし明治期SF資料として持っておこうかと。文庫になっていれば文庫で欲しいが。そして種村。種村本を集めているわけではないが、桃源社のものは持っておこうかと。これは新装版もあるようだがこちらが元版。

白石かずこ「ある日、トツゼン恋が」(新書館)昭和42年11月10日初

白石かずこ「青春のハイエナたちへの手紙」(三笠書房)昭和45年12月30日カバ帯

後者よりも前者は安く探していた本。言わずと知れたフォアレディースのシリーズだが、これは横尾忠則がイラスト担当。章によって本文組やらインキ色が異なりそういう意味でもちょっと面白くて興味があったのである。

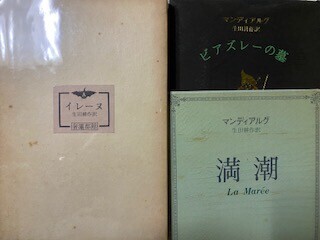

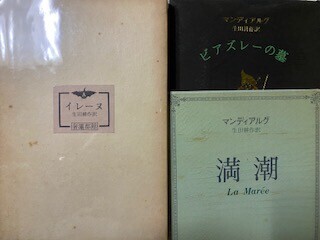

生田耕作訳「イレーヌ」(奢灞都館)昭和51年12月10日初函

マンディアルグ(生田耕作訳)「満潮」(奢灞都館)昭和51年7月20日

マンディアルグ(生田耕作訳)「ビアズレーの墓」(奢灞都館)昭和51年7月20日

お次は奢灞都館関連。「イレーヌ」の上製本版ももちろん持っているのだが、持っている本は再版本。それだって90年代中頃に5000円で書肆ひぐらしで買ったものだ。当時初版は1万円していて買えず再版を買ったのだった。今や隔世の感である。奢灞都叢書の2冊は、それぞれ後版なら所持しているが、今ちょっと資料でこのあたりも安ければ買っている。

アポリネール(堀辰雄他共訳)「贋救世主アンフィオン」(楡書房)昭和51年8月1日函

加藤郁乎「後方見聞録」(コーベブックス)昭和51年4月30日函帯

「後方見聞録」は増補された文庫版が出たときにすぐ買って面白く読んだことが思い出される。アポリネールの方は、限定千部で記番入。本来は帯がある。確かこの本は革装だったかの特装版があるのだが、元々この本自体が野田書房本の復刊。ただしこの本自体には復刊の経緯や元版についての解説など皆無。解説の投げ込みくらいは欲しかったものだ。

川崎長太郎「幾歳月」(中央公論社)昭和48年9月15日初版カバ帯ビニカバ署名

北條文緒「翻訳と異文化」(みすず書房)カバ帯

川崎長太郎は講談社文芸文庫で持ってればいいやと思っているのだが、これは署名があったため。後者はお勉強用で前からケチケチ安く探していた。

「地下演劇」11号(1977.5)

「幻影城の時代」増刊(2000.1)

「地下演劇」も少し前にようやく全部完本で揃ったのだが、こんなに安いのであれば副本にと。この号は渋谷の天井桟敷館が麻布に移ってからの最初の号で、渋谷の時に桟敷館でどんな実験映画などをやっていたかなど資料性もある。

さて、なるべく買わないようにと思っていたにもかかわらず、こんなに買ってしまって、これでも、明治期の「冒険世界」合本とか青柳有美の凾付本、また「月下の一群」ほるぷ復刻版とか「黒髪」初版函欠スレ本なんかも持っているのに安さに釣られて抱えていたが結局は棚に戻して厳選したつもりなのだが、そんなことを言っても資料としてとかなんとか理由づけをして買ってしまっているのが実情で、困ったものだ。昼食後、茶店で一服しぐったりしていたが、せっかく高円寺まで来たのであるしと、吉祥寺まで足を伸ばす。というのも、書肆山田の展覧会が昨日から始まっていたからだ。

凝て、触れて、読む―書肆山田の本展@吉祥寺galleryナベサン

ここで展示されていた吉岡實「薬玉」特装本やら、谷川俊太郎「タラマイカ偽書残闕」を手にとって見せていただく。とりわけ「タラマイカ偽書残闕」は白い本文用紙に活字が空押しというもの。大判で無綴、空押しということもあって、本とは紙束である感がひしひしと伝わってくるような本であった。

さあもうクタクタというところで、古本屋である百年に立ち寄り、本を1冊買う。まだ買うのかと思われようが、ちょっと資料として必要あっての本で、急ぎではないがネット注文だと送料がかかってしまうしということで買ったのである。

ホレーニア(前川道介他訳)「白羊宮の火星」(エディシオン・アルシーヴ)昭和59年4月10日初カバ1650円

百年にくるのももう7、8年ぶりかと思う。これは全4冊出ているソムニウム叢書最後の本で、羽良多平吉デザイン。いや、もうしかし買いも買ったりだ。なんとか本を減らしてと思っているそばからこんなに増やしてどうするのだというものである。そして今日持ち歩いた荷物のせいで肩も痛い。知の重みならぬ痴の重みである。またどんどん処分しなければならない。